Der Klang der Linien, die Kunst der Kalligraphie

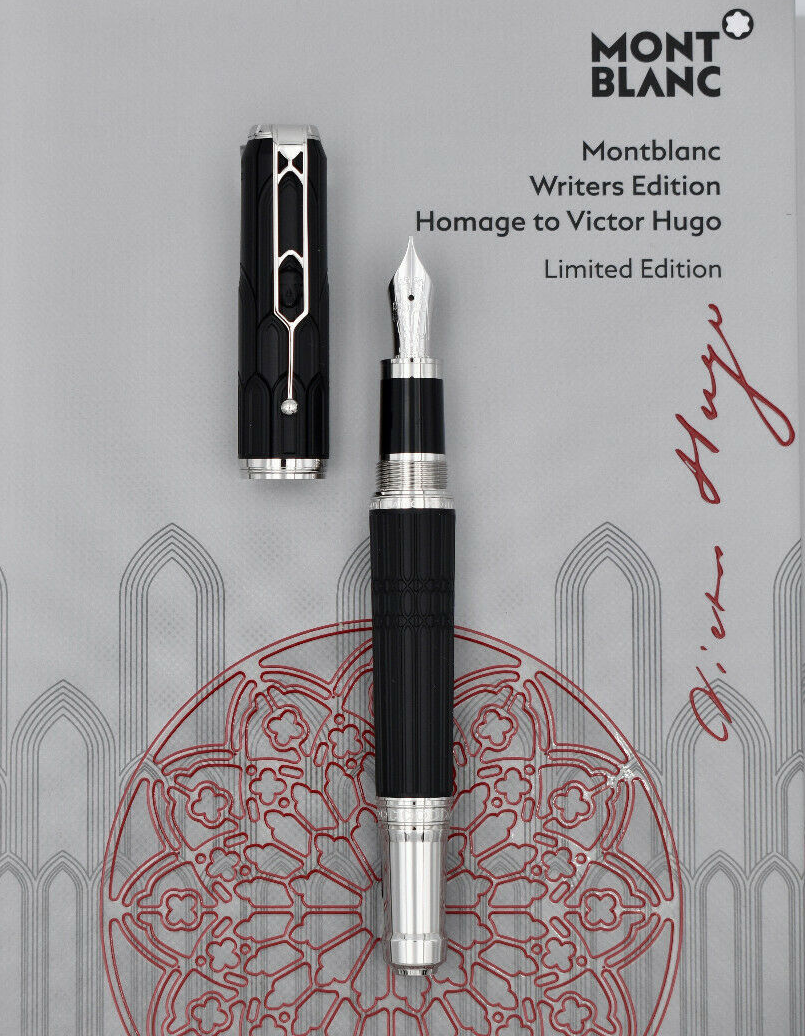

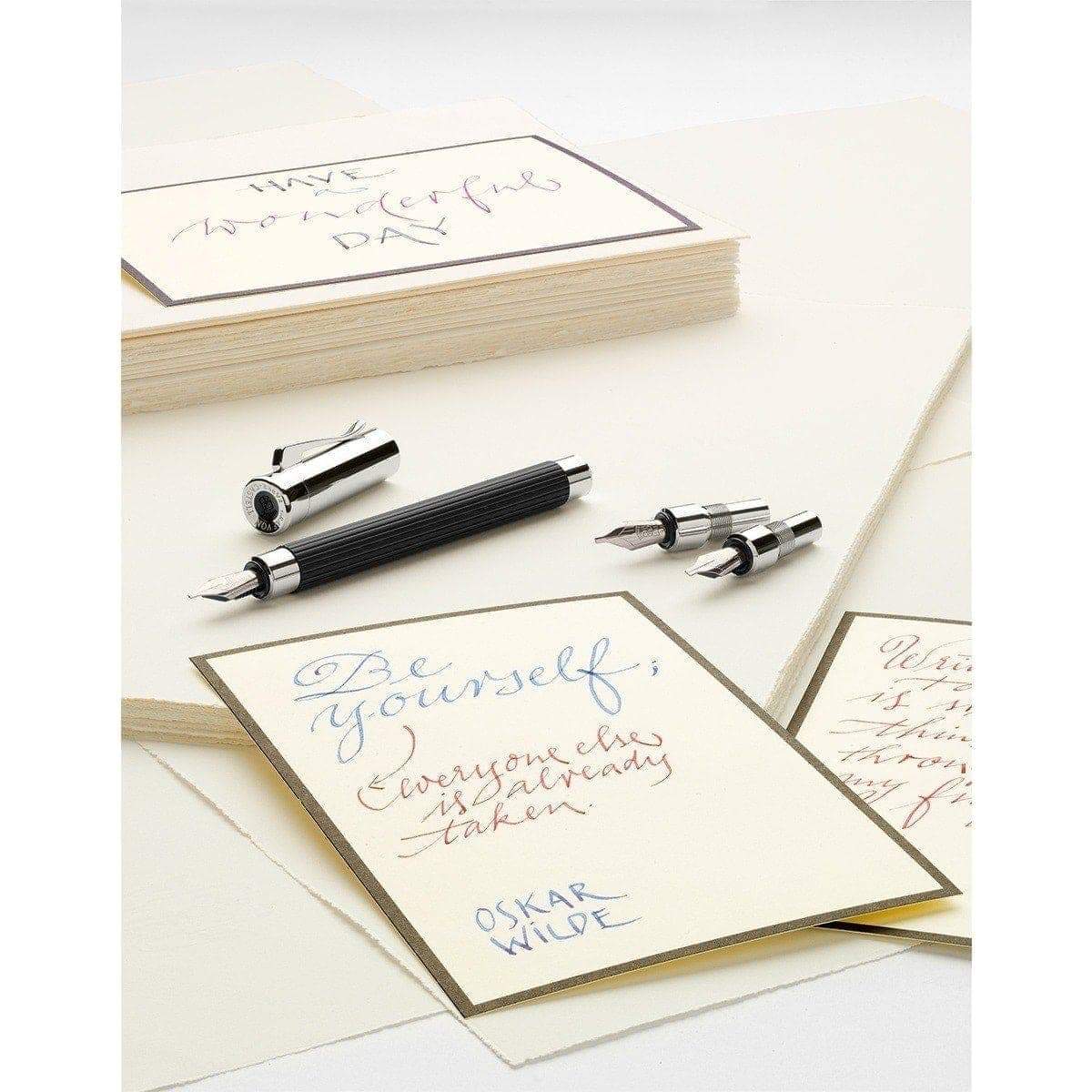

Die Rückkehr des Handgeschriebenen ist mehr als ein modischer Reflex. Wer heute zur Feder greift, entscheidet sich bewusst gegen das Flüchtige – und für eine Kulturtechnik, die aus Tinte Haltung formt. Das Fachgeschäft führt sowohl die kalligraphischen Modelle von Graf von Faber-Castell als auch die aktuellen Kollektionen von Montblanc – von flexiblen Goldfedern bis zu limitierten Autoreneditionen.

„Wir sehen, dass Menschen wieder schreiben wollen. Nicht, weil sie müssen – sondern weil sie es können“, sagt Inhaber Bernd Falkenburg. Vielleicht ist das der schönste Satz über die Kalligraphie: Sie war nie aus der Zeit gefallen. Sie hat nur gewartet, bis man sich wieder an sie erinnert.

Und all diese besonderen Schreibgeräte findet man bei ellenwoods – einem Ort, an dem der Besuch in der Sendlingerstraße 68 sich anfühlt wie ein Spaziergang durch den Herbst selbst.

Der Herbst der Linien hat begonnen. Während draußen das Licht weicher wird und sich Farben dämpfen, erleben auch die Formen auf dem Papier eine Rückbesinnung. Die Kunst der Kalligraphie, lange als Zierform vergangener Epochen behandelt, tritt in die Gegenwart zurück – nicht als Zeichen des Rückschritts, sondern als bewusste Entschleunigung. Schreiben, das wieder Hand und Haltung braucht, ersetzt das bloße Tippen. Linien werden zu Entscheidungen.

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet im digitalen Zeitalter die analoge Schrift neue Wertschätzung erfährt. Die Rückkehr zur Feder ist nicht nur ein ästhetischer Reflex, sondern auch ein kultureller. Und wie so oft liegt der Beginn dieser Bewegung in einer kleinen Geste: Steve Jobs, der Vater des digitalen Zeitalters, begann seinen Weg mit einem Kalligraphiekurs am Reed College – ein Impuls, der später die Gestaltung des ersten Macintosh prägen sollte.

Im Jahr 1973, frisch von der Highschool, begann Steve Jobs, später Mitgründer und ikonischer CEO von Apple, ein Studium am liberalen Reed College in Oregon. Er blieb dort nicht lange, aber eine Erfahrung prägte ihn – und mit ihm später eine ganze Generation von Designern und Nutzern: ein Kalligraphiekurs. In seiner berühmten Stanford-Rede 2005 erinnerte er sich daran: „Wenn ich diesen Kurs nicht besucht hätte, hätte der Mac nie so schöne Typografie gehabt.“ Er lernte dort Serifen, Proportionen und das Spiel zwischen Leerräumen kennen – Elemente, die sich tief in die Gestaltung von Apple-Produkten eingeschrieben haben. Jobs verstand früh, dass das Visuelle mehr als nur Hülle ist: Es ist Haltung, Kultur, Präzision.

Von der heiligen Zeile zum Hobby mit Seele

In der Antike war der Kalligraph kein offizieller Beruf mit Stand und Siegel. Doch schon die alten Griechen unterschieden zwischen flüchtiger Notiz und würdiger Schrift. Wer Texte für die Polis, die Tragödie oder die Philosophie kopierte, tat gut daran, sie nicht nur fehlerfrei, sondern in klarer, schöner Form zu schreiben. Der „Kalligrafos“ war kein Künstler, aber ein Meister des Manuskripts – ein stiller Ästhet des Alltags.

In der islamischen Welt dagegen stieg die Kalligraphie zur höchsten aller Künste auf. Weil das Abbild Gottes verboten war, wurde der Koran zur Bühne des Schreibens. Große Namen wie Ibn Muqlah (10. Jh.) entwickelten Normen und Proportionen, die bis heute gültig sind. Der Beruf des Khatat – des professionellen Kalligraphen – war mit Prestige, Schulung und Einfluss verbunden. Seine Werke wurden gerahmt, gesammelt, verehrt.

Im christlichen Mittelalter galt Kalligraphie als Akt der Demut. In den Skriptorien der Klöster waren es Mönche, die Stunden über einem einzigen Buchstaben saßen. Werke wie das Book of Kells (Irland, ca. 800 n. Chr.) sind mehr als Handschriften – sie sind Gebet in Linienform. Die Buchmalerei, die den Text begleitete, war ebenso Teil der „Schriftkunst“. Ein sorgfältig gezeichneter Buchstabe galt als Dienst an Gott.

Die Kunst der Linie: Wie Kalligraphie zur Lebensaufgabe wurde

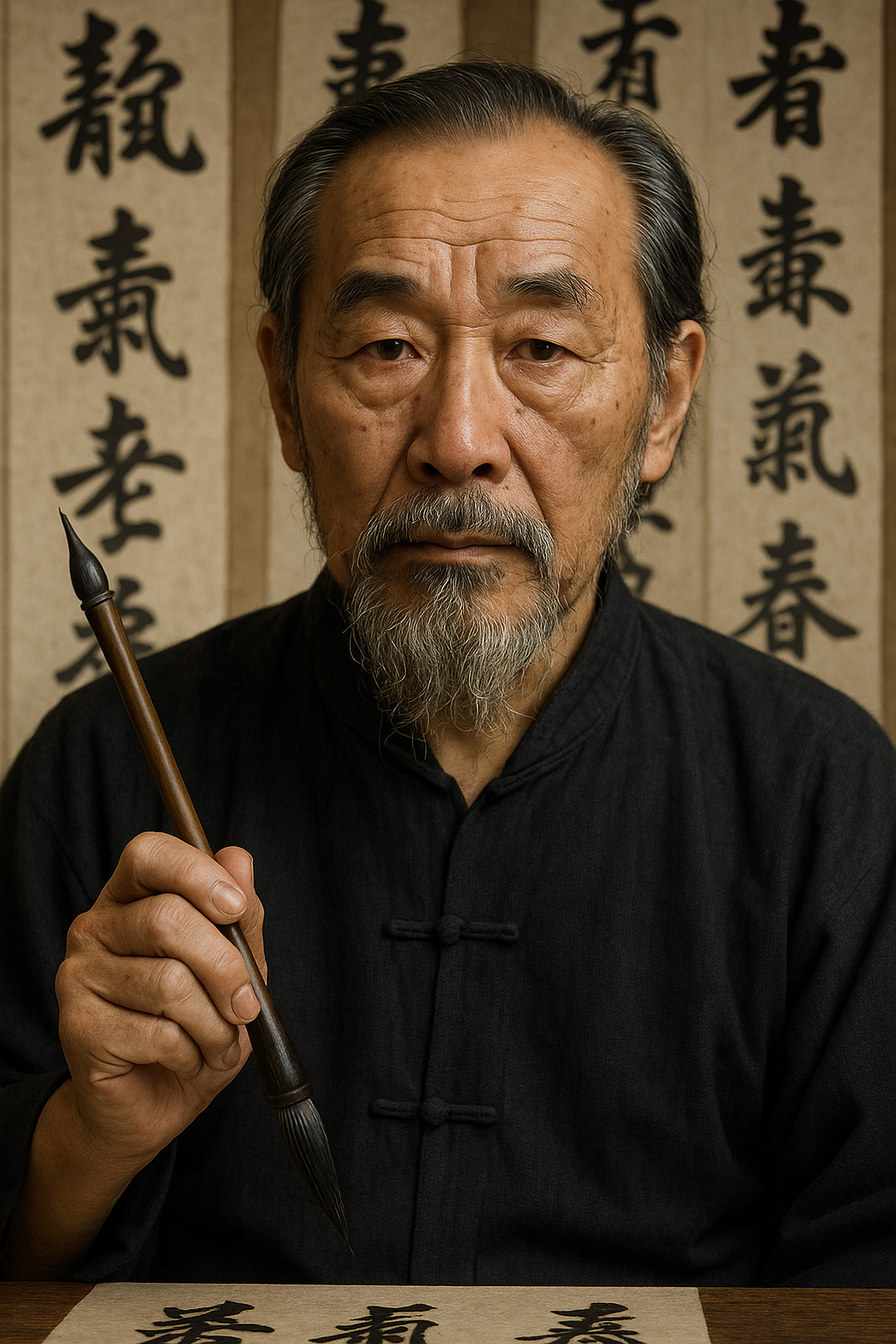

Wer glaubt, Kalligraphie sei ein ästhetisches Hobby mit Tinte und Feder, unterschätzt ihre Geschichte. In der islamischen Welt galt sie jahrhundertelang nicht als dekorative Nebentätigkeit, sondern als ernste Lebensaufgabe. Ihre Meister genossen hohes Ansehen – und ihre Ausbildung war streng. Die Lehre folgte einem Prinzip, das man heute fast aus den Augen verloren hat: geduldige Überlieferung.

Einer der frühesten dokumentierten Meister war Ibn Muqlā (ca. 886–940), ein Kalligraph am Hof der Abbasiden in Bagdad. Er war es, der dem Chaos der Buchstaben ein geometrisches System entgegensetzte – und den Weg für nachfolgende Schriftreformer ebnete. Seine Schüler folgten nicht nur seiner Technik, sondern einem Ethos: Die Linie musste vollkommen sein, und jeder Buchstabe der Wahrheit dienen. Ein Jahrhundert später knüpfte Ibn al-Bawwāb daran an und verfeinerte das Erbe – mit einer Eleganz, die bis heute als Vorbild gilt.

Es waren keine kurzweiligen Kurse, sondern Prozesse von Jahren – mit täglichem „mashq“, dem ritualisierten Üben unter Aufsicht eines Lehrers. Der Schüler lernte, seine Feder zu führen, wie andere ein Instrument. Die Ijāzah, ein offizielles Lehrzertifikat, wurde erst ausgestellt, wenn der Meister überzeugt war. Oft nach fünf, manchmal erst nach zehn Jahren.

Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieses Prinzip bei Mir Ali Tabrizi, einem persischen Meister des 14. Jahrhunderts. Er schuf nicht nur neue Schriftformen, sondern ganze Linien von Schülern, die in seiner Schule lernten. Das kalligraphische Wissen wurde nicht gedruckt, sondern weitergereicht – von Hand zu Hand, wie ein stilles Gelöbnis.

Diese Praxis ist keineswegs Vergangenheit. Auch im 20. Jahrhundert lernte etwa Hasan Çelebi, einer der wichtigsten osmanischen Kalligraphen der Gegenwart, auf genau diese Weise: durch jahrelanges tägliches Schreiben unter dem Auge eines Meisters, bis zur Erteilung seiner Ijāzah. Wer in seinen Schriftstil eintaucht, erkennt nicht Individualismus, sondern Disziplin, Linie, Verpflichtung.

Mit der Erfindung des Buchdrucks wurde die Kalligraphie zunächst marginalisiert, aber nie verdrängt. Sie blieb erhalten: in Urkunden, Diplomen, Einladungen – überall dort, wo Bedeutung durch Form betont werden sollte. In Ostasien blieb sie bis heute eine spirituelle Disziplin; in Europa wandelte sie sich zur zivilen Zierform.

Heute – im Zeitalter der Touchscreens – erlebt die Kalligraphie eine Renaissance. Warum?

Weil Menschen spüren, dass das Schreiben mit der Hand etwas ist, das dem Körper, dem Denken, dem Fühlen guttut. Es entschleunigt, es verankert Gedanken im Raum. Steve Jobs erzählte einst, dass ein Kalligraphiekurs an der Reed College seine Liebe zur Typographie entfachte – die später in das Design von Apple einfloss. Der vielleicht erste „Schriftphilosoph“ des Silicon Valley hatte erkannt: Schönschrift ist mehr als Nostalgie – sie ist ästhetische Haltung.

Heute, im Zeitalter der Cloud und des Copy-Paste, wächst das Bedürfnis nach Eigenem. Kalligraphie wird zur Gegenbewegung: persönlich, konzentriert, materiell gebunden. Wer schreibt, besitzt wieder ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug hat sich entwickelt.

Graf von Faber-Castell bietet mit dem Tamitio Calligraphy Set ein durchdachtes Instrument für alle, die das Schönschreiben nicht nur erlernen, sondern kultivieren möchten. Drei austauschbare Federn (1.1, 1.4, 1.8 mm), ein ausgewogener Metallschaft, klare Linienführung – das Set verbindet deutsches Handwerk mit ästhetischer Zurückhaltung. Es ist funktional, aber nicht nüchtern.

Der Kalligrafie-Füller ist mehr als ein Werkzeug – er ist eine Brücke zwischen Hand und Herz. Jeder Strich, jede Linie, jedes Ornament ist ein Akt der Achtsamkeit, in dem Zeit sich verlangsamt und Gedanken Form annehmen. In einer Welt der Schnelllebigkeit bewahrt er die Kunst des Schreibens – würdevoll, geduldig, zeitlos.