Stefan Zweig

Die neue Damier Kollektion von Caran D´Ache

Das Schachbrett: Modell einer kosmischen Ordnung

Das Schachbrett als Maßstab der Präzision

Das Schachbrett ist die höflichste Form der Strenge: 64 Felder, acht mal acht, ein Raster, das jede Lage sichtbar macht, ohne sie zu kommentieren. Genau das hat Benjamin Franklin fasziniert – nicht als Spielerei, sondern als Schule des Denkens. In seinem Essay „The Morals of Chess“ (1786) erklärt er Schach ausdrücklich zu mehr als Zerstreuung und beschreibt „circumspection“ als die Fähigkeit, „the whole chessboard“ im Blick zu behalten: nicht nur den nächsten Impuls, sondern das gesamte Lagebild, die Konsequenzen, die Nebenwirkungen. Auf diesem Brett ist kein Platz für Stimmung, nur für Übersicht. Erst von dort aus lohnt der Schritt in die Literatur, wo das Raster zur Bühne wird: Borges nennt es den „strengen Bereich“, „in dem sich zwei Farben hassen“, Zweig macht es in der „Schachnovelle“ zum Dingsymbol einer Ordnung, die ins Zwanghafte kippen kann. Caran d’Ache stellt die neue Ecridor-Kollektion „Damier“ mit dem Satz vor: „inspiriert von der Welt des Spiels, in der jeder Zug zählt und jede Geste den Anspruch auf Perfektion verkörpert“ – als „Hommage an Strategie und Raffinesse“, die „Nachdenken und Kühnheit“ in einer Linie vereinen soll.

Schach ist ein Spiel der Entscheidungen, doch seine eigentliche Härte liegt nicht in den Figuren, sondern im Brett. Das Schachbrett ist ein Muster ohne Ausrede: ein Raster aus klaren Feldern, das jede Unsauberkeit sofort verrät, weil jedes Quadrat das nächste kontrolliert. Je einfacher die Geometrie, desto weniger Raum bleibt für Ausreden. Ein Ornament kann schmeicheln, ein Karo kann kaschieren – das Schachbrett kann das nicht. Es ist Wiederholung als Prüfstein, Ordnung als Sichtbarkeit.

Dass dieses Muster in der Kunst so häufig auftaucht, ist deshalb kein Zufall. In der Malerei ist das Schachbrett oft mehr als ein Accessoire: Es bringt eine strenge, fast mathematische Struktur ins Bild, ein „Bühnenboden“, auf dem sich Blick und Handlung ordnen. Sofonisba Anguissola zeigt in „The Chess Game“ (um 1555) drei ihrer Schwestern am Brett; das Spiel wird zum gesellschaftlichen Statement, das Raster zum Fokus des Bildes. Marcel Duchamp wiederum macht das Brett im „Portrait of Chess Players“ zur geistigen Projektionsfläche: Seine Brüder sitzen am Spiel, doch die Komposition zielt auf das Denken, das sich zwischen den Köpfen und über dem Brett entfaltet. Und schon in der Renaissance findet man das Motiv als Bild der Aufmerksamkeit und der Ordnung, etwa bei Darstellungen der „Schachpartie“, in denen das Brett die Szene diszipliniert, gerade weil es so unerbittlich einfach ist.

Von dort ist es nur ein kurzer Schritt zur Literatur. Auch Schriftsteller greifen zum Schachbrett nicht, weil sie Schachunterricht geben wollen, sondern weil das Raster Ordnung sichtbar macht: ein Feld, auf dem jeder Zug Spuren hinterlässt und nichts im Ungefähren bleibt. Auf wenigen Quadraten lassen sich Macht, Zwang, Freiheit und Selbsttäuschung erzählen, ohne dass man die großen Wörter dauernd aussprechen muss. Deshalb ist das Schachbrett im Text selten Spielgerät, fast immer Bühne: eine kleine Welt, die große Konsequenzen zulässt.

Bei Jorge Luis Borges ist diese Bühne kosmisch gedacht. In seinem Gedicht „Ajedrez“ beschreibt er den „strengen Bereich“, „in dem sich zwei Farben hassen“, und führt den Blick von den Figuren über die Hand des Spielers bis zu der Pointe, dass auch der Spieler „Gefangener eines anderen Bretts“ sei – der Tage und Nächte. Das Brett wird bei Borges zum Modell einer Ordnung, die den Handelnden überragt: Man bewegt, und man wird bewegt. Stefan Zweig rückt dieselbe Form ins Psychologische. In der „Schachnovelle“ ist das Brett ein Dingsymbol, das die Handlung bündelt und zeigt, wie Ordnung zur Obsession werden kann, wenn Denken zum einzigen Rückzugsraum wird.

Man muss diese beiden Texte nicht gelesen haben, um zu verstehen, warum das Schachbrett als Motiv so hartnäckig bleibt. Sein Muster ist die strengste Form von Oberfläche: ein Raster, das keine Unschärfe erlaubt. Je simpler die Geometrie, desto schneller fällt auf, ob etwas stimmt. Ein Karomuster kann charmant sein – oder kompromisslos. Das Schachbrett ist Letzteres.

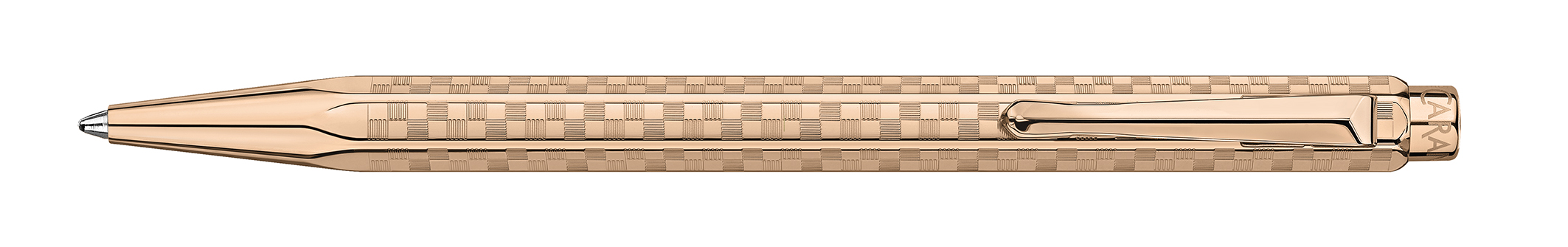

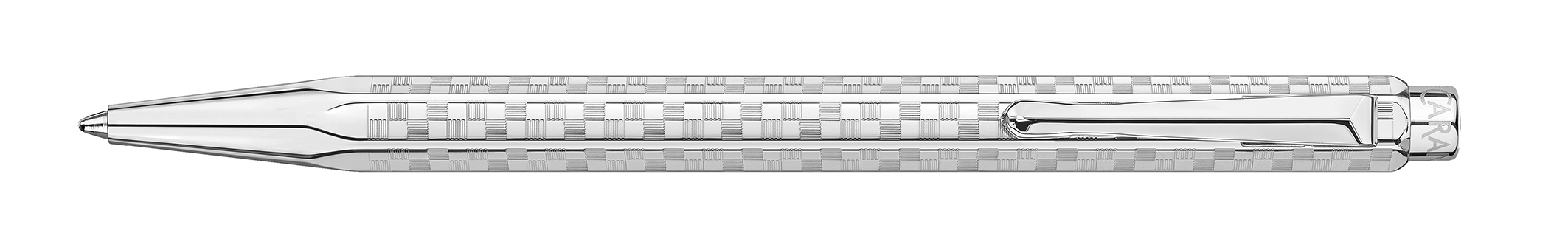

Und genau deshalb lohnt sich dieser Umweg, bevor man über einen Kugelschreiber schreibt. Caran d’Ache nennt die neue Ecridor-Kollektion „Damier“ – und das ist mehr als ein Name, es ist eine Selbstbindung. Das Haus rahmt sie als von der Welt des Spiels inspiriert, in der jeder Zug zählt und jede Geste den Anspruch auf Perfektion trägt; man darf über solche Formeln milde lächeln, weil der Gegenstand selbst die eigentliche Aussage macht. Entscheidend ist der Schaft: Der Ecridor trägt ein Damier-Guilloché, diamantgraviert, so fein, dass es Licht in kontrollierten Reflexen bündelt und als Relief spürbar bleibt. Man sieht das Muster nicht nur, man fühlt es – und begreift, warum gerade ein Raster ein geeigneter Ort ist, Handwerk zu beweisen: Es duldet keine bequemen Ungenauigkeiten.

Der Kern der Kollektion ist schnell beschrieben und gerade deshalb überzeugend. Drei Veredelungen – platinbeschichtet, gelbvergoldet, rosevergoldet – bilden die permanente Linie. Die platinbeschichtete Ausführung ist in allen vier Schreibmodi erhältlich, während die gelb- und rosevergoldeten Varianten ausschließlich als Kugelschreiber angeboten werden. Zwei Sondereditionen vervollständigen die Linie: platin- und rosevergoldete Kugelschreiber werden mit einem schwarzen Lederetui geliefert, das ein neu interpretiertes Damier-Muster trägt; innen sind die Flächen silbern oder bronzefarben auf die jeweilige Veredelung abgestimmt.

Damier ist bei Caran d’Ache zudem nicht isoliert, sondern fügt sich in eine lange Ecridor-Praxis: eine Art Oberflächenbibliothek aus bekannten Motiven – Chevron, Cubrik, Avenue, Heritage, Flowers, Retro, Golf, Racing, dazu das textile Milanese Mesh. Diese Muster sind weniger „Designideen“ als kleine Programme über Licht, Handgefühl und Fertigungsdisziplin. Sie funktionieren, weil sie das Sechskant-Gehäuse nicht verkleiden, sondern rhythmisieren: mal ornamental, mal technisch, mal sportlich, immer aber als kontrollierte Gravur und nicht als Effekt. Daraus lässt sich etwas Nüchternes ableiten: Caran d’Ache benutzt Muster nicht, um Geschichten zu erzählen, sondern um Arbeit sichtbar zu machen – und „Damier“ verschärft diese Logik. Denn das Schachbrett-Raster ist innerhalb dieser Familie das strengste Motiv: Es duldet keine Unsauberkeit, weil jedes Feld sofort gegen das nächste geprüft wird. Wer „Damier“ setzt, setzt damit nicht auf Variation, sondern auf den härtesten Maßstab der Wiederholung – und erklärt Präzision zur eigentlichen Pointe.